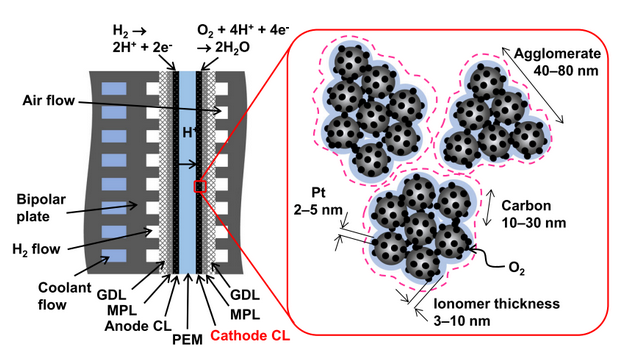

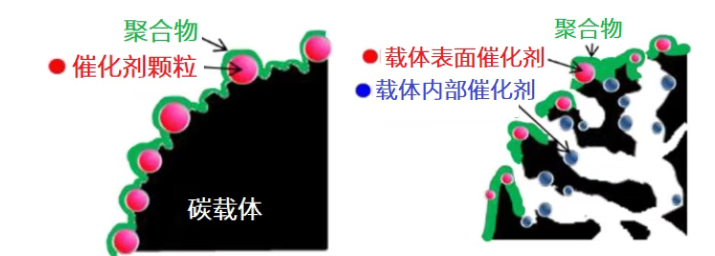

在催化剂的初期开发阶段,基于液相电解质的强制对流技术是常用的评价手段,如旋转圆盘电极(RDE)、气体扩散电极(GDE)等。在RDE中,所有基于铂的纳米颗粒都浸泡在液体电解质中,可以通过水合质子和电解质传输的溶解氧与溶液完全接触。然而,为了能够模拟燃料电池或者电解槽系统实际工况条件下催化剂的活性表达与长周期衍化规律,则需膜电极(MEA)测试。在MEA中,气体、催化剂和离聚物(催化层,CL)、水的三相界面构成反应区。需要注意的是,MEA上的催化层厚度相比于RDE上要厚得多,而离聚物薄膜的存在使得MEA三相界面的气液传输、质子传输变得更加错综复杂。有研究表明,离聚物侧链磺酸基团与纳米铂颗粒之间具有极强的吸附作用,与催化剂活性位点的直接接触会造成“中毒效应”,特定条件下导致质量比活性(MA)减少5倍,这对于MEA来说是十分致命的。因此,本文以燃料电池膜电极为例,理解“离聚物中毒”,这对实现MEA三相界面的合理设计和催化剂性能的高效表达有着重要意义。

图1. 质子交换膜燃料电池和催化层示意

目前,关于离聚物毒化效应普遍认同来源于两个方面:

(1)氧气气体传输受阻。靠近催化剂表面的离聚物(例如Nafion)主链平行排列,在催化剂周围形成致密的纳米薄膜(<10 nm)。虽然具有较好的质子传输能力,但同时增加了氧气传输阻力,因为氧气需要渗透离聚体覆盖层才能到达Pt表面(ACS Catal. 2018, 8, 694., Electrochim. Acta 2016, 188, 767)。更糟糕的是,由于覆盖的离聚物薄膜降低了Pt的活性面积,使得在同等的电流密度(尤其是大电流密度)输出条件下,单位Pt表面积的电流密度与O2需求量急剧提升。这时催化层中氧气传质阻力,特别是局域传质阻力的限制,就会进一步加剧氧还原反应的传质极化,大大影响电池性能输出。

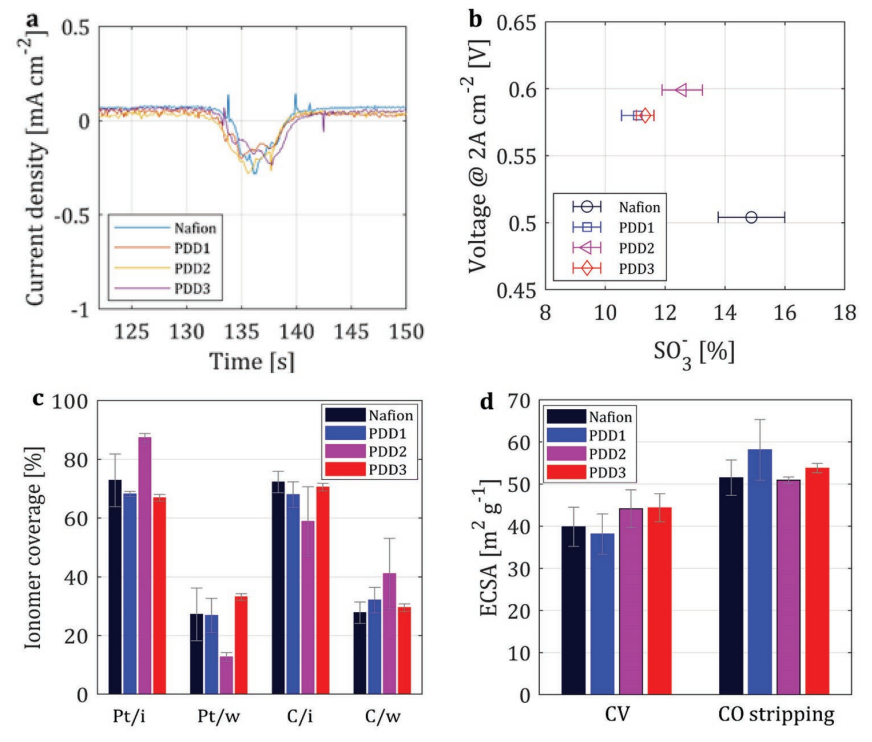

(2)磺酸基团毒化。Nafion的磺酸(-SO3H)基团对Pt纳米粒子有着极强的吸附偏好,这会导致活性位点被“毒害”,催化效率降低。-SO3H在催化剂上的覆盖率可以通过电荷转移理论来计算,该理论基于CO取代吸附在Pt颗粒上的-SO3H基团(Adv. Energy Mater. 2022, 2201063)。

图2. CO置换计算磺酸根和离聚物覆盖率(Adv. Energy Mater. 2022, 2201063)

图3. Mirai-1和Mirai-2催化层内三相界面示意图(Toyota Technical Review 2021, 66, 22)

(3)研发新型高渗透性离子导体。例如,丰田中央研究所开发的高氧气透过性离聚物(HOPI)显著提升了离聚物与Pt界面处的氧气渗透率,有效减轻了催化剂中毒,从而增强了阴极催化层的氧气传输效率和氧还原反应的质量活性(Nat Commun 2021,12, 4956)。